経験を生かし、FPの視点より不動産問題を解決

経験35年、不動産専門のコンサルタント

アイリスコンサルタント

〒216-0033 川崎市宮前区宮崎1-13-7 509

受付時間:10:00~18:30(日祝を除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

※非通知は不可です

044-855-8797

1戸建てか、マンションか

1戸建て派、マンション派に分かれますが、都市部に向かうほど、マンションが当然増えます。東京23区では、80%以上の世帯がマンションで、この傾向はさらに増加傾向です。特に、都心部で一戸建て住宅を取得するのは、環境等を考えれば無理と言わざるを得ません。

一戸建・マンション・アパート の 比 較

一戸建て | マンション | アパート* | |

| 床面積あたりの価格 | 差が大きい | 高い | 安い |

| 利便性(立地) | 低い | 高い | 低い* |

| 維 持 費 | 一時金多く高い | 低い(修繕積立金制度あり) | 築年数が古いと高くつく |

| 増 改 装 | 自由度は高い | 制限あり | 増築は制限あり |

| 耐 久 性 | 低い | 高い | 低い |

| セキュリティ | 低い | 高い | やや低い |

| 防 音 性 | 外部音は入り易い | 構造によって差が有る | 劣る |

| コミュニティ | 取れやすい | 不足 | 不足 |

新築か、中古か

最寄り駅より、徒歩18分の建売住宅

不動産取引で、「新築」と「中古」の区分は、(保存)登記したか、否かで決まります。新築後、1度も居住しなくても「所有権」の登記をすれば、”中古扱い”です。

中古マンションは、築10年で価格は70%に、中古住宅は築5年で70%平均してなります。特に築1~2年で10%以上減価します。

最近のネット社会では、築5年、10年、15年、20年など節目年を経過するとdown幅が大きくなります。

マンションは「管理を買え」

マンションは、共同住宅で維持管理の多くは管理組合を結成して、専業の管理会社に委託する事が一般的です。所有者や入居者は、専有部分には熱心ですが、共用部分への関心が薄く、管理会社任せが多いのです。月々の「修繕積立金」が国への税金を納めるごとく、少なければ少ないほど良いと言う人が多く、自分の資産を維持し守る気概が欠けています。特に、10年以上経過すると「大規模修繕」には、一戸当たり100万円以上必要。

更に、日常管理は、単なる清掃だけでなく、外壁・機器のメンテナンス、給排水の清掃などが非常に重要となってきます。素人では、これが判らない。

マンション選びのポイント

マンションの価格は、床面積(㎡・坪)当たり幾らで評価されます。

住宅地として人気のある地域は、後々後悔はしないが---。

東京23区でも、都心5区と言われる 千代田、中央、新宿、渋谷、港の5区はビジネス街が多く、その間に高級住宅街地が存在する。

同じ千代田区でも、外神田6丁目と一番町とで地価は5倍以上の差がある。

特に住宅地として人気のある世田谷、目黒、杉並、大田(西北部)部は城南、城西地区として人気がある。人気の理由は、生活、交通、環境等の総合割合で古くより街並みが醸成されてきた結果であろう。

この10年間都心回帰と言われ2極化へと向かっている。ここにも「格差が拡大」が発生。

但し背伸び取得は禁物。慶應幼稚舎に入学したい、音羽の青柳、関口小学校へ入学させたい等で、等で親の面目だけで、住居を選択するのは、犠牲が必ず発生する。

注:「学生時代を含め6年間東京に住んでいたから東京はよく知っている」という地方在住の方が居られ、これに頼ることは大変危険です。東京は地方の車社会と違って、JR、私鉄、メトロ、バスなどが主力の移動手段です。毎年この路線開通、路線変更等が実施されその利便性は変化が激しいものがあります。さらに街造りの再開発が加わり、東京に住んでいる人でも出歩きの少ない人はその変貌が読み取れないものです。

2、立地とは、駅、道路、地形、環境等が要因。

①「駅力」と言われる路線によって人気度が変わる。急行準急が停車駅、乗り換え駅、乗降客の多さ、バスの発着所、商業施設や文化施設などが重要。更に、都心まで40分以内の直通。

*人気路線:JR中央線、京王、小田急、田園都市線、東横線

同じ都心まで30分の範囲で見るとマンション価格は、新築でも中古でも概ね人気路線と東北向きの城北、城東地区は価格は約半額である。

②「最寄駅寄りの距離」徒歩圏で10分が分かれ目。バス7分、徒歩15分以上は日常利用には疑問符がつく。但し駅に近いほどビルマンションが立て込み、眺望通風が阻害される。また将来隣接して高い建物建設が危惧される。

③幹線道路や高速道路入口に車で10分以内。接面道路が6m以上、接道幅が10m~。

2方向に道路、角地なども良い立地。

避けたい立地=南(ベランダ面)に幹線道路(30m~)や高速道路。

南、南東、南西に用途地域が上がる地域は、将来高い建物が建つ恐れがあり資産価値も下がる。

④「土地の形=地形」東西に長い長方形。 南北長さ=35m~、傾斜地や地下室的マンションは敬遠。最近の行政地区が地滑り危険地区などの「ハザードマップ」が参考になる。

タワーマンションの多い埋立・ベイサイド地域は、地盤の課題や液状化解消はまだ不安。

⑤「環境・生活」:公園・森林・周辺に工場等が少ない。商業施設、学校、保育園等の立地と入学入所の簡易さ、病院など。

3、マンションの品質とは--、

・売主と開発会社が異なる場合:分譲会社が開発し、設計・施工会社を選び建築しても顧客販売まで行うとは限らない。販売提携はまだしも完全に卸し売りの形をとる。売主責任が取りにくい 要注意。

・マンション配置:E型、F型、二型は通風、プライバシーで避けたい配置。

・鉄筋(RC)と鉄骨鉄筋(SRC):平成17年(2005年)に発生した、姉歯事件以降構造設計問題が社会問題化して、耐震性が強化された。従来は6階以上のマンションは鉄骨の周りに鉄筋を張り巡らせるSRC方法が通例であったが、最新の素材開発で高強度コンクリートとダブル配筋の採用で15階建のRCも出てきた。コストは低いが、施工上手抜きや品質維持が難しい。

外壁・戸境壁・上下境界壁のコンクリート厚さは最低18㎝以上、ALC(軽量気泡コンクリート板)を使用していないこと(タワーは使用しており、防音性に劣る)。ダブル・チドリ配筋、かぶり厚さ3センチ以上。

・壁式鉄筋の限界:壁式鉄筋とは、鉄筋柱や梁(ラーメン構造)を採用せず、耐力壁として柱や梁の代わりに「壁」に強度を頼っている。柱や梁の出っ張りが無いから内部はスッキリしている。15mまで(5階建)の建物が認められているが、「構造評定」を受ければ20階建てでも可能となっているが、壁厚20㎝以下では限界がある。

・高さと階高=2重床&2重天井

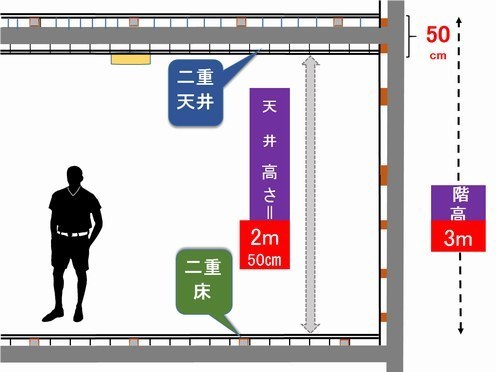

階高とは、各階の床スラブまでの距離を言う。各階の高さは最低3m必要。居室の天井高さは2.5mが必須。

高さ制限45mで容積一杯まで取るため15階建てにすると、階高(ワンフローアーの所要高さ)が、「3m」が確保できる=これが標準。デベロッパ-は「売り面積」を稼ぐため、「各階高さを2.8m」と20㎝低くする。売り階数はワンフロアー増え、数戸の売上が増え利益が水増しされる。この場合は直天井、直床かになるか、天井高さが2.3~2.4mとなるなど快適さが損なわれる。

「2重床&2重天井」はマンションにとって「重要な防音」が損なわれる。更に、スラブ厚が、15~18㎝と耐震性が損なわれる。

同一敷地でも専有(売り)面積が異なる。 売主は利益を更に水増しする。

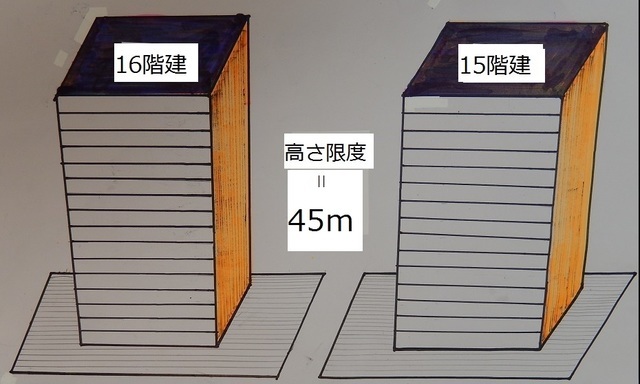

マンションは、建築制限があり、特に「高さ制限」が強く働く。この制限内でより売り上げを上げるため、階数を増やし売り戸数を増やし、利益をより上げるため図のように階高を圧縮する。左は階高を2.8mと圧縮し、16階建てとする。右は最低必須な階高3.0mを確保し15階建となる。

単純に、約7%売上が増える。当然業者の利益は大きく増える。

約30戸以上のマンション(1Rでは50戸)では、一階のエントランスを高く取って、グレードを上げる必要があり、通常は一階階高を4m以上を確保しています。給排水管等の配置からも必要があります。

階高は、マンションの価値を測る

重要な指標となる。

居室(リビング、洋室、和室など)の天井高は、最低2.5mを確保したい。出来れば2.7m~が理想。

天井が低い(2.2~2.4m)=階高が取れていない(階高が2.7~2.8m)、スラブ厚が薄い、直天井・直床などの設計で避けたい。平成4年(’92)以前は一般的だった。

特に、ファミリーMでは、避けるべき重要事項。

天井高は、低ければ「圧迫感」が強く、最近は長身の人が増え、賃貸でもこれを重視する人が多くなりました。

特に、居室が広いほど天井高が要求されます。FamiryMでは15畳以上では、2.6m~が理想。シャンデリアなどの吊り照明を活用する場合は、2.8mは欲しい。

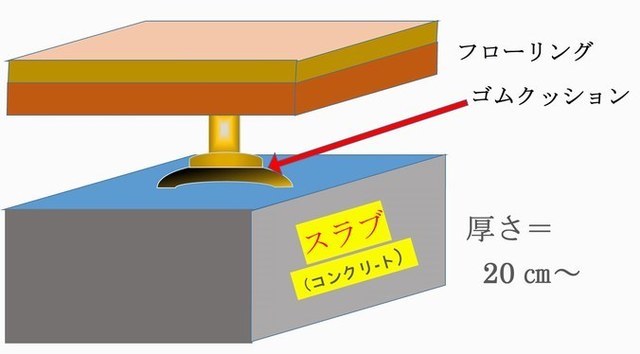

スラブ(コンクリート)厚さはマンション品質を高めるチエック項目です。

マンションは、鉄筋(鉄骨)コンクリートの凝縮と言っても過言では有りません。コンクリートは、非常に重量があり(=防音性が増す)、鉄筋などの組み合わせで強度(=耐震性)が増します。

スラブ厚を厚くすればマンションの自重は比例して重くなり、杭基礎から大きく影響します。建設価格も飛躍的にUPします。販売業者は、コスト抑えるため、素人には目につきにくい、厚さを抑える傾向が強い。

乾式方式の壁--要注意。

コンクリートは、床・天井・梁・柱の他、「壁厚」も重要です。最近のタワーM、ワンルームMで、隣接の壁が「乾式壁」(プレハブボードを使用した)と称したものが採用され、コスト削減されています。当然防音性は劣ります。要注意。

これらは、建物の自重に大きく影響し、基礎となる杭の本数や強度確保に変化がある

ご相談・お問い合わせは